इस लेख में उत्प्रेरण एवं उत्प्रेरक (Catalysis and Catalyst Hindi) के बारे में जानेगे।

उत्प्रेरण एवं उत्प्रेरक (Catalysis and Catalyst Hindi)

वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते है, लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग न ले कर अपरिवर्तित रहते है, उत्प्रेरक कहलाते है। तथा उत्प्रेरक की सहायता से संपन्न होने वाली ऐसी अभिक्रिया उत्प्रेरण कहलाती है।

[latex]2KClO_{ 3 }\xrightarrow [ MnO_{ 2 } ]{ } 2KCl+O_{ 2 }[/latex]

उत्प्रेरक का वर्गीकरण

उत्प्रेरकों को भौतिक अवस्था के आधार पर दो भागों में बांटा गया है-

- समांगी उत्प्रेरक

- विषमांगी उत्प्रेरक

समांगी उत्प्रेरक

वे उत्प्रेरक जिनकी भौतिक अवस्थाएं अभिकारक तथा उत्पाद के समान होती है, समांगी उत्प्रेरक कहलाते है।

[latex]2SO_{ 2 }(g)+O_{ 2 }(g)\xrightarrow [ NO(g) ]{ } 2SO_{ 3 }(g)[/latex]

[latex]CH_{ 3 }COOC_{ 2 }H_{ 5 }_{ (l) }+H_{ 2 }O(_{ (l) }\xrightarrow [ HCl(aq) ]{ } CH_{ 3 }COOH_{ (aq) }+C_{ 2 }H_{ 5 }OH_{ (aq) }[/latex]

विषमांगी उत्प्रेरक

ऐसे उत्प्रेरक जिनकी भौतिक अवस्थाएं अभिकारक तथा उत्पाद से भिन्न होती है, विषमांगी उत्प्रेरण कहलाते है।

[latex]2H_{ 2(g) }+O_{ 2(g) }\xrightarrow [ Pt_{ (s) } ]{ } 2H_{ 2 }O_{ (g) }[/latex]

[latex]3H_{ 2 }(g)+N_{ 2 }(g)\xrightarrow [ Fe(s) ]{ } 2NH_{ 3 }(g)[/latex]

विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत

यह सिद्धांत फैराडे द्वारा दिया गया। इसके अनुसार अभिकारकों के विषमांगी उत्प्रेरण में निम्न पाँच पदों को सम्मिलित किया जाता हैं-

- अभिकारक उत्प्रेरक की ओर विसरण गति द्वारा पहुंचते है।

- अभिकारक उत्प्रेरक के सक्रिय स्थलों पर अधिशोषित हो जाते है।

- अभिकारकों में बंद बनाने और टूटने से मध्यवर्ती संकुल का निर्माण होता है, जो उत्पाद एवं उत्प्रेरक में टूट जाता है।

- उत्पाद उत्प्रेरक की सतह से विशोषित हो जाता है।

- उत्पाद विसरण के द्वारा उत्प्रेरक से अलग हट जाता है।

- उत्प्रेरण की क्रिया अधिशोषण तथा विशेषण पर आधारित होती है।

उत्प्रेरण एवं उत्प्रेरक (Catalysis and Catalyst Hindi) उत्प्रेरण एवं उत्प्रेरक (Catalysis and Catalyst Hindi)

कार्य के आधार पर उत्प्रेरकों को निम्न भागों में बांटा गया हैं-

धनात्मक उत्प्रेरक

ऋणात्मक उत्प्रेरक

स्वतः उत्प्रेरक

जैव उत्प्रेरक

धनात्मक उत्प्रेरक

ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते है।

ऋणात्मक उत्प्रेरक

ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग में कमी करते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते है।

स्वतः उत्प्रेरक

कुछ अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के दौरान बनने वाला उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक की भांति कार्य करने लगता है, तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को स्वतः उत्प्रेरक कहते है।

जैव उत्प्रेरक

जैविक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्प्रेरकों को जैव उत्प्रेरक या एंजाइम कहा जाता है।

एंजाइम उत्प्रेरण

जीवों के शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं में भाग लेने वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं एंजाइम कहलाते है।

एंजाइमों को जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते है तथा एंजाइमों के द्वारा संपन्न होने वाली जैविक अभिक्रियाएं, जैव रासायनिक उत्प्रेरण कहलाती है।

जैसे

-

इक्षु शर्करा का निर्माण

इनवर्टेस एंजाइम इक्षु शर्करा सुक्रोज का अपघटन करके इसे ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में बदलता है।

[latex]{ C }_{ 12 }H_{ 22 }O_{ 11(l) }+H_{ 2 }O_{ (l) }\xrightarrow [ Invertase ]{ } { C }_{ 6 }H_{ 12 }O_{ 6(l) }+{ C }_{ 6 }H_{ 12 }O_{ 6(l) }[/latex]

-

ग्लूकोज का एथिल एल्कोहल में परिवर्तन

जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज का एथिल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघठन करता है।

[latex]{ C }_{ 6 }H_{ 12 }O_{ 6(l) }\xrightarrow [ Zymase ]{ } 2{ C }_{ 2 }H_{ 5 }OH_{ (l) }+{ C }O_{ 2(g) }[/latex]

-

स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन

डायस्टेस एंजाइम पॉलिसैचेराइड स्टार्स को माल्टोज में परिवर्तित करता है।

[latex]{ 2({ C }_{ 6 }H_{ 10 }O_{ 5 }) }_{ n(l) }+H_{ 2 }O_{ (l) }\xrightarrow [ Diastase ]{ } n{ C }_{ 12 }H_{ 22 }O_{ 11(l) }[/latex]

इसी तरह एमिलेज एंजाइम स्टार्स को माल्टोज में परिवर्तित करता है।

-

यूरिया का अपघटन

यूरिएज एंजाइम यूरिया को अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघठित करता है।

[latex]{ NH_{ 2 }CONH_{ 2 } }_{ (l) }+H_{ 2 }O_{ (l) }\xrightarrow [ Uriase ]{ } 2NH_{ 3(g) }+CO_{ 2(g) }[/latex]

-

दूध का दही में परिवर्तन

लेक्टिक बेसिलाई एंजाइम के द्वारा दूध में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट लेक्टोज को लेक्टिक अम्ल में बदल दिया जाता है।

-

प्रोटीन का एमिनो अम्ल में परिवर्तन

पेप्सिन प्रोटीन को एमिनो अम्ल में अपघठित करता है।

एंजाइम उत्प्रेरण की विशेषताएं

-

सर्वाधिक प्रभावी उत्प्रेरक

एंजाइम उत्प्रेरक अभिक्रियाएं तीव्रता से संपन्न होती है, क्योंकि एंजाइम अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है।

-

उच्च विशिष्ट प्रकृति

एक एंजाइम एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, यह अभिकारकों के लिए विशिष्ट होता है। एंजाइम ताला चाबी सिद्धांत पर कार्य करते है।

-

ताप पर निर्भरता

ताप में वृद्धि के साथ-साथ एंजाइम की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। परंतु अनुकूलन तापमान के पश्चात तापमान में वृद्धि होने पर एंजाइम की क्रियाशीलता कम होने लगती है, क्योंकि एंजाइम नष्ट होना प्रारंभ कर देते है। अत्यधिक न्यूनतम ताप एंजाइम पर निष्क्रिय हो जाते है।

-

pH निर्भरता

एंजाइम pH के प्रति संवेदनशील होते है। यह विशिष्ट pH पर ही क्रियाशीलता दर्शाते है। जैसे मानव के शरीर में उपस्थित एंजाइम 7.4 pH पर सर्वाधिक क्रियाशीलता दर्शाते है।

-

कोलाइडी प्रकृति

एंजाइम जल में कोलाइडी विलयन बनाते है। पराबैंगनी किरणों के कारण एंजाइम नष्ट हो जाते है। विद्युत अपघटन की उपस्थिति में इनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है।

6. सह एंजाइम

सह एंजाइम की उपस्थिति में एंजाइम की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। जैसे आदि।

7. एंजाइम निरोधक

जो पदार्थ एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं अथवा रोक देते इन्हें एंजाइम निरोधक कहा जाता है। इनको एंजाइम विष या संदमक भी कहा जाता है।

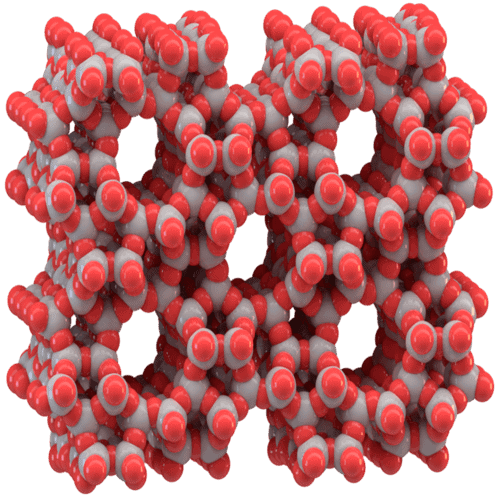

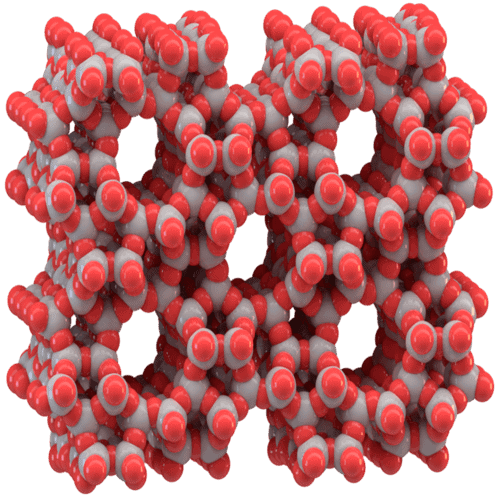

जिओलाइट उत्प्रेरण

जिओलाइट अति सूक्ष्म छिद्रित एलुमिनियम सिलिकेट है। इन का रासायनिक सूत्र N2Al2Si2O8 है। यह त्रिविमीय सिलिकेट का गुच्छ होता है। जिसमें सिलिकॉन के कुछ परमाणु एलुमिनियम से प्रतिस्थापित हो जाते है। यह छिद्र युक्त होते है।

जिओलाइट उत्प्रेरण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उनकी आकार वर्णात्मकता है। जिओलाइट के छिद्र का आकार 260-740 pm के मध्य होता है। जिओलाइट उत्प्रेरक की वर्णात्मकता छिद्र की संरचना पर निर्भर करती है। वे अभिकारक अणु जिनका आकार जिओलाइट के छिद्रों से छोटा अथवा सम्मान होता है, उनको जिओलाइट उत्प्रेरित करते है। परंतु जिन अभिकारक अणुओं का आकार जिओलाइट के छिद्रों से बड़ा होता है, उनको जिओलाइट उत्प्रेरित नहीं करते। इस प्रकार आकार के आधार पर अभिकारक अणुओं का उत्प्रेरण आकार वर्णात्मकता कहलाता है।

उदाहरण

- पेट्रो रसायन उद्योग में हाइड्रोकार्बन के भंजन तथा समावयविरण के लिए किया जाता है।

- ZMS-5 नामक जिओलाइट उत्प्रेरक एल्कोहल को गैसोलीन में बदलने का कार्य करता है।

- परम्यूटेट के द्वारा कठोर जल को मृदु जल में बदला जाता है।

- हेबर विधि

[latex]3H_{ 2 }(g)+N_{ 2 }(g)\xrightarrow [ Fe(s) ]{ } 2NH_{ 3 }(g)[/latex]

- ओस्टवाल्ड विधि

[latex]4{ NH_{ 3(g) }+5O_{ 2 } }_{ (g) }\xrightarrow [ ]{ } 4NO_{ (g) }+{ 6H_{ 2 }O }_{ (g) }[/latex]

[latex]2{ NO_{ (g) }+O_{ 2 } }_{ (g) }\xrightarrow [ ]{ } 2NO_{ 2(g) }[/latex]

[latex]4{ NO_{ 2(g) }+2H_{ 2 }O }_{ (l) }+O_{ 2(g) }\xrightarrow [ ]{ } 4HNO_{ 3(aq) }[/latex]

उत्प्रेरक वर्धक

ये रासायनिक पदार्थ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, क्योंकि यह उत्प्रेरक के सक्रिय स्थल में वृद्धि करते है।

उत्प्रेरक विष

रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरकों के सक्रिय स्थल से जुड़कर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते है, उत्प्रेरक विष कहलाते है।

उत्प्रेरण एवं उत्प्रेरक (Catalysis and Catalyst Hindi) उत्प्रेरण एवं उत्प्रेरक (Catalysis and Catalyst Hindi)

buy a new mobile phone